在自媒体盛行的时代,不少医生在各大平台开设科普账号,采用“专业解读+病例分享”模式,通过真实诊疗场景增强内容吸引力。

记者调查发现,全国多家三甲医院的医生都在采用这种模式运营科普账号。部分账号拥有可观的粉丝数量,但在患者隐私保护方面却存在着明显的漏洞和隐患。

患者就诊隐私遭曝光,患者未知情却成了医疗科普主角

据媒体报道,今年6月,李女士到某三甲医院看病,医生未经患者明确同意,私自拍摄并将就诊视频发布至网络平台。

尽管在视频中,发布者对李女士的面部做过小范围马赛克处理,但衣着、话语、关键病史等信息都未做脱敏处理,导致李女士被朋友“一眼认出”。更让人不安的是,该医生视频账号的“门诊实录”合集,已经发布了78个患者看诊案例,表明该医生侵犯患者隐私权不是偶然的失误。

医务人员发布违规科普,所在三甲医院被罚30万

南京一三甲医院的网红医生所运营的短视频账号被查出涉及违规问题,其所在医院被处以30万元罚款及警告的行政处罚。

据悉,该自媒体账号作为常规的医务人员科普账号持续运营了约3年,发布了723条视频。据监管机构统计,其中2条短视频包含预约推广内容;8条短视频含有患者形象;3条短视频含有医生形象;3条短视频涉及“肉毒素”治疗效果宣传。

与此同时,该院皮肤科运营的微信公众号也受到了处罚:两篇科普文章因宣传氨甲环酸和注射A型肉毒毒素的治疗效果并附上医院地址、咨询电话,被认定为违规医疗广告。

值得一提的是,短视频是由开设账号的医务人员自己制作、发布,科室其他医护人员帮忙拍摄的。同时被处罚账号均未涉及第三方或广告运营商,也无广告费用——但这并未改变其违规的性质。

此前“央视财经”就曾曝光部分网红医生乱象:在短视频平台变相或直接发布虚假科普,实则视频会诊、开药、甚至直播带货等。

据消费者举报信息,央视《经济半小时》记者在诸多短视频平台,发现大量通过医院资质认证或实名认证的医生账号。点开后发现,这些账户往往自称是“专家医生”,号称有一套独家方法或特效药,能治疗肝病、肾病、心血管病等。

《经济半小时》记者随后假装患者,跟随一位所谓的网红医生指引,来到北京市**医院就诊。接诊医生简单看了舌相、号脉,约5分钟后,给出治疗意见,并开出3268元的中药。

针对央视记者“后续如何调整用药”这一问题,该接诊医生表示,在人的一生中,除一些特殊情况外,“脉”是不会变化的。因此,不用诊脉,也可以随时直接调整用药。

“央视财经”报道显示,另一名自称是“北京**医院”的网红医生,通过几分钟的线上看诊,就开出总计3000多元的中药。

多地发文明确“红线”,规范医务人员科普行为!

近期,国家及地方频繁出台政策,积极规范医学领域自媒体科普行为。

8月1日,中央网信办、国家卫健委、市场监管总局和国家中医药管理局四部门联合发布《关于规范“自媒体”医疗科普行为的通知》(下称《通知》)。

为进一步压实网站平台信息内容管理主体责任,《通知》提出了8点要求

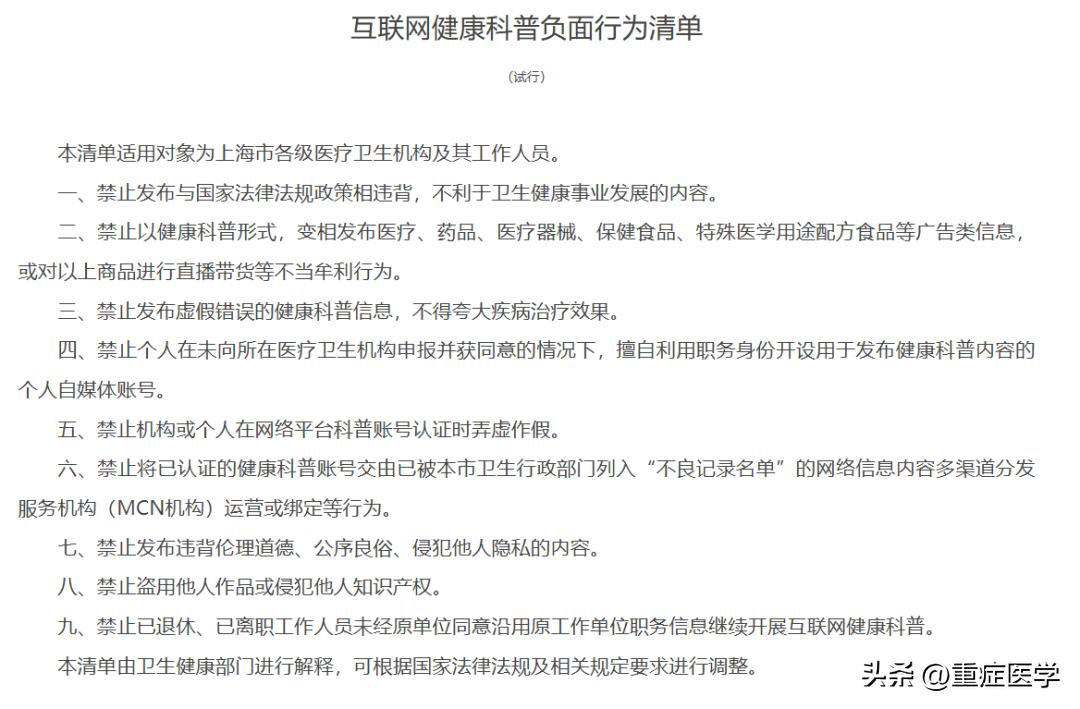

在政策与法规层面,很多地方已出台规范性文件予以规制,如上海市、四川省等地区出台的《互联网健康科普负面行为清单(试行)》,通过划定禁止性规定,为健康科普内容立规矩、树标准。

在监管机制层面,卫生健康、市场监管及网信等部门正在构建跨部门协同治理模式。早前7月4日,国家卫生健康委召开新闻发布会,新闻发言人胡强强就指出,国家卫健委将与相关部门一起,加大互联网健康科普乱象的整治力度。

面对禁止清单和科室的科普要求,医务人员和医疗机构该怎么做?

多地陆续发布科普禁止行为清单,这是否意味着医生不能再做科普了?实际上,答案恰好相反,很多情况下,做科普对医生来说可能是一个“必选项”。

随着各地明确将健康科普工作纳入医务人员日常业务考核、评先评优、职称晋升的考核内容,医务人员的科普创作热情被极大激发。但不可避免的,大量仅以评职称为目的、功利性极强的低质科普内容也大量涌现,泥沙俱下,不仅数量极大难以甄别,而且对优质内容的涌现也极为不利。

2023年9月,国家卫健委会同九部门出台《关于建立健全全媒体健康科普知识发布和传播机制的指导意见》,提出“支持并鼓励医疗卫生行业与相关从业人员创作和发布更多更优质的健康科普作品”,要“将健康科普纳入医务人员职责,鼓励通过全媒体平台传播权威知识”。

次年6月发布的《全民健康素养提升三年行动方案(2024–2027年)》(下称《行动方案))则为重点科普内容划定方向。《行动方案》提出,未来三年,国家鼓励医疗卫生人员重点围绕婴幼儿、儿童青少年、老年人、孕产妇及职业人群等重点人群进行科普创作。

此外,《行动方案》鼓励科普人员创新科普方式,采用漫画、短视频、文创产品等多种形式进行健康科普。

随着各地明确将健康科普工作纳入医务人员日常业务考核、评先评优、职称晋升的考核内容,医务人员的科普创作热情被极大激发。但不可避免的,大量仅以评职称为目的、功利性极强的低质科普内容也大量涌现,泥沙俱下,不仅数量极大难以甄别,而且对优质内容的涌现也极为不利。

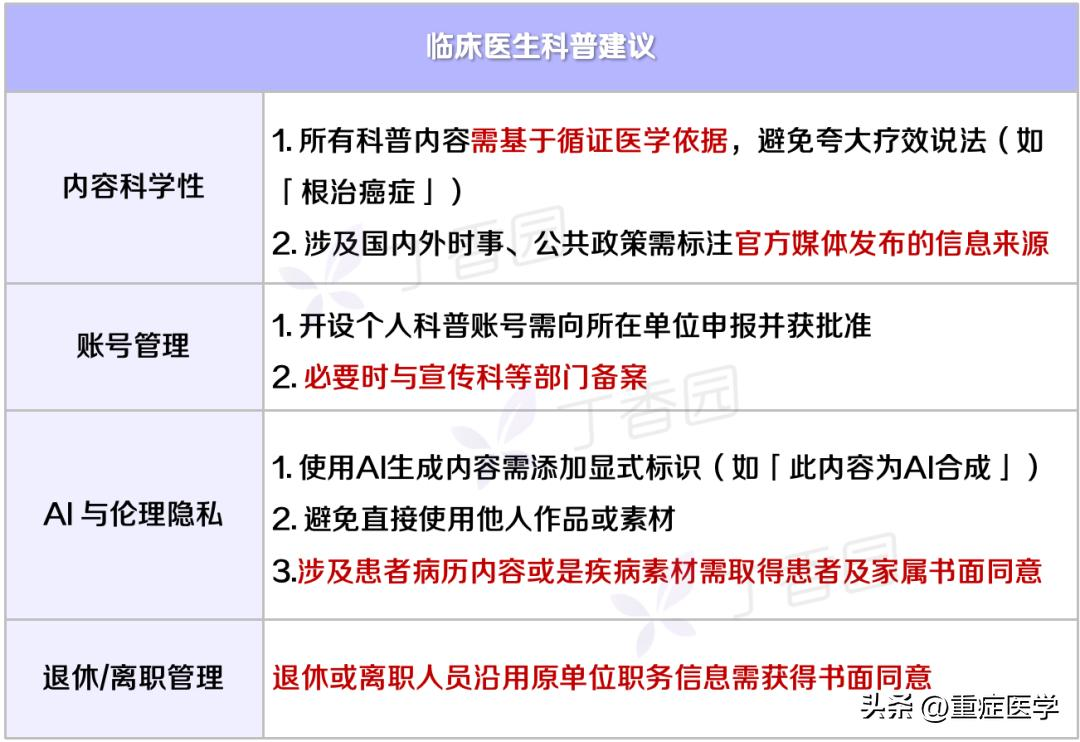

上海、四川、黑龙江出台的《负面行为清单》划定了红线,为健康科普的质量兜底,防止虚假、违规信息的传播。在面对禁止清单和科室科普要求的双重压力下,临床医生究竟该如何做好科普工作呢?以下这些建议供大家参考:

综合来看,我国应对“网红医生”违规科普乱象,已经延展到长效监管,渗入医院巡查内容,并转向全网整治和规范引导。